沖縄の豊かな自然と歴史に彩られた島々の魅力を紹介するブログです。サンゴ礁が育む美しい海と、先住民文化が息づく伝統の素晴らしさを感じていただけると思います。戦争の傷跡と平和への願いも語られています。島々に根付く魂の深さと、多様性に富んだ文化の調和を味わってください。

沖縄の豊かな自然と文化の交差点

沖縄県は、南国の雰囲気と豊かな自然、そして多様な文化が織りなす魅力的な島々の宝庫です。サンゴ礁が育む美しい海と、先住民アイヌ文化との出会いが生み出した独自の伝統文化が、この地域の魅力を語る上で欠かせません。

サンゴ礁の形成と進化

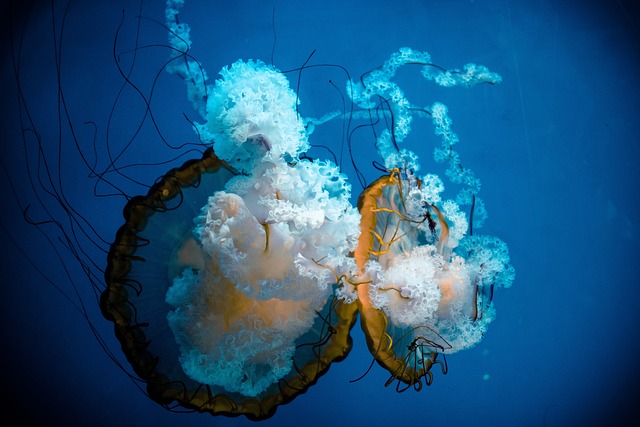

沖縄の海は、さまざまな種類の熱帯魚が住む美しいサンゴ礁に覆われています。これらのサンゴ礁は、長い年月をかけて形成されてきました。サンゴの一生は約20年と短いものの、死んだサンゴの骨格が積み重なることで、巨大な礁が築かれていきます。海水温の上昇や汚染などの環境変化に対して脆弱なサンゴ礁は、人間活動による影響を受けやすい存在です。

サンゴ礁は、多様な生物が共生する複雑な生態系を形成しています。礁の中には、さまざまな魚類や無脊椎動物が住み着き、独自の食物連鎖を作り上げています。また、サンゴ礁は波を和らげる機能もあり、海岸線の保護にも役立っています。

先住民の生活様式と信仰

沖縄では、古くから先住民族が暮らしていました。彼らは、自然との調和を大切にし、サンゴ礁に生息する生物を持続可能な方法で利用してきました。彼らの伝統的な生活様式には、自然崇拝の要素が色濃く反映されています。例えば、「ユタ」と呼ばれる祭司が、精霊や自然の力を崇め、生活に取り入れていました。

沖縄の伝統芸能にも、自然との共生の姿勢が表れています。代表的な「組踊」は、収穫の喜びや自然の循環を踊りで表現したものです。このように、先住民の文化は自然と密接に関係しており、現在でも大切に守り継がれています。

異文化の影響と融合

沖縄の文化は、さまざまな異文化の影響を受けながら形作られてきました。15世紀には中国の影響を強く受け、建築や工芸品にその痕跡が見られます。17世紀以降は、東南アジアやヨーロッパ、アメリカからの影響も加わりました。異文化との出会いは、新しい価値観や技術をもたらし、沖縄の文化をさらに豊かなものへと発展させました。

一方で、沖縄には独自の伝統文化も根付いています。代表的なのが、泡盛や沖縄そばなどの食文化です。これらは、島独特の気候風土が育んだ味わいを持っています。このように、沖縄の文化は、異文化の影響と土着の伝統が見事に融合した、ユニークな魅力に溢れています。

サンゴ礁の魅力と保護の課題

美しいサンゴ礁は、沖縄の海の魅力を象徴する存在です。しかし近年、さまざまな要因によりサンゴ礁が損なわれつつあり、その保護が喫緊の課題となっています。サンゴ礁が育む豊かな生態系を守り、持続可能な形で活用していくことが重要です。

多様な海洋生物の宝庫

サンゴ礁は、多種多様な生物が共存する豊かな生態系を形成しています。たとえば、沖縄の海には世界で最も種類が多いとされるカクレクマノミがいます。これまでに発見された種類は400種を超え、まだ未発見の種も多数存在すると考えられています。このように、サンゴ礁には未知の生物が隠れている可能性が高く、継続的な調査と保護が求められます。

サンゴ礁には、さまざまな魚類のほか、エビ、カニ、ウニなどの無脊椎動物も多く生息しています。この豊富な生物多様性は、バランスの取れた食物連鎖を形成し、健全な海洋生態系を維持する上で重要な役割を果たしています。

環境変化への脆弱性

サンゴは、海水温や栄養分の変化に非常に敏感です。近年の地球温暖化に伴う海水温上昇は、サンゴの白化現象を引き起こしています。一度白化すると、サンゴは回復が困難になり、ついには死に至ります。また、赤土流出や生活排水による富栄養化も、サンゴの生育環境を脅かしています。

サンゴ礁の損失は、単にサンゴだけでなく、そこに住む多様な生物の生息環境を奪うことにもなります。さらに、サンゴ礁が持つ波を和らげる機能が失われれば、海岸線の浸食が進行する恐れもあります。このように、サンゴ礁の保護は、島しょ地域の自然環境と生活を守る上で極めて重要な課題なのです。

持続可能な活用と保全の取り組み

サンゴ礁の保護には、さまざまな取り組みが行われています。例えば、赤土流出防止対策や生活排水の浄化、過剰な開発規制などが挙げられます。また、サンゴ礁での漁業資源の持続可能な利用や、環境教育の推進にも力が入れられています。

一方で、観光客の増加に伴うサンゴ礁への影響が懸念されています。遊覧船のアンカーの投錨や、不適切なスノーケリングによる直接的な破壊が起きているのです。そこで、エコツアーの推進やルール作り、モニタリングの強化など、観光と環境保護の両立を目指した取り組みも重要視されています。

| 取り組み | 内容 |

|---|---|

| 赤土流出防止 | 森林伐採や開発に伴う赤土の流出を防ぐ対策 |

| 生活排水浄化 | 家庭や事業所からの生活排水を適切に処理する施設の整備 |

| 開発規制 | サンゴ礁周辺の過剰な開発を抑制する規制の導入 |

| 環境教育 | サンゴ礁の重要性を広く啓発する教育活動 |

| エコツアー | 自然に配慮した持続可能な観光の推進 |

歴史に刻まれた島々の軌跡

沖縄は、古くから様々な文化の影響を受けながら、独自の歴史を刻んできました。琉球王国の隆盛と衰退、近代化の波、そして戦争の傷跡など、数々の出来事が島々に深く刻まれています。本土復帰後の自治権確立に至るまで、沖縄は多くの試練を乗り越えてきました。

琉球王国の栄華と衰退

15世紀から19世紀にかけて、沖縄諸島には琉球王国が存在していました。この王国は、中国や東南アジア諸国との活発な貿易活動を通じて繁栄を極めました。王国の中心地である首里城をはじめ、グスクと呼ばれる城塞跡が沖縄本島各地に残されています。

しかし、19世紀初頭に起きた薩摩藩による侵攻により、琉球王国は衰退の一途を辿ります。首里城は焼失し、王国は琉球処分により正式に薩摩藩の支配下に置かれました。この出来事は、沖縄の伝統的な文化と自治権に大きな影響を与えました。

近代化と米国統治下の変遷

1879年に琉球藩が廃止され、沖縄は本土への完全な編入が進められました。しかし、この過程で伝統文化が失われていくことへの危機感から、「沖縄文化の肥やし運動」が起こり、文化保護の機運が高まりました。

第二次世界大戦後は、沖縄は長らく米国の統治下に置かれました。基地経済への依存が高まる一方、本土との格差が生じ、復帰運動が盛んになりました。当時の米軍統治下での体験は、沖縄の平和願望や自治意識の高まりにつながりました。

本土復帰と自治権の確立

1972年、27年に及ぶ米国統治から解放され、沖縄は日本に復帰しました。復帰後、沖縄では県民の熱望により、翌年に「沖縄県自治の日」が制定されました。これは、長年にわたる他者統治からの解放と、自治権の確立を記念する日です。

一方で、復帰後も米軍基地の存在が大きな問題となっています。基地跡地の返還や新基地建設をめぐる議論が尽きず、平和運動や反基地運動が活発化しています。沖縄の歴史に刻まれたこうした軌跡は、今なお島々の自治と平和を巡る課題に深くかかわっているのです。

サンゴ礁を守る伝統と革新

沖縄の人々は、サンゴ礁に代表される豊かな自然環境を大切にし、それを守り伝える伝統を育んできました。一方で、科学技術の進歩に伴い、新しい保全活動の形も生まれつつあります。守るべき伝統と革新のアプローチが融合することで、サンゴ礁保護のより高い次元が開かれていくでしょう。

島唄と芸能における自然への敬意

沖縄の伝統音楽である「島唄」には、自然との調和を大切にする思想が色濃く反映されています。歌詞の中に、海や山、動植物への賛美が随所に見られます。また、演劇の一種である「組踊」では、自然の循環や収穫の喜びが踊りとして表現されています。こうした芸能は、島民が自然を畏敬の念を持って眺めてきた証しと言えるでしょう。

沖縄の祭りや行事にも、自然との共生を大切にする精神が息づいています。例えば、豊作や漁撈の恵みに感謝する「マーラ」という祭りは、自然の恩恵に対する畏れと感謝の気持ちを表しています。こうした伝統行事を通じて、自然保護の大切さが世代を超えて伝えられています。

エコツーリズムと環境教育の推進

近年、沖縄ではエコツーリズムが注目されています。サンゴ礁の観察や自然体験ツアーなど、環境への負荷を最小限に抑えた持続可能な観光が促進されているのです。参加者は、ガイドの説明を通じてサンゴ礁の大切さを学び、自然保護への理解を深めることができます。

一方、学校教育の場でも環境教育が積極的に行われるようになりました。小中学生を対象にした出前授業では、サンゴの生態や環境問題について分かりやすく解説されています。また、一部の学校では校庭や校内にビオトープを設置し、生徒自身が生物多様性について実地で学べる機会が設けられています。

科学技術を活用した保全活動

サンゴ礁の保全活動においても、最新の科学技術が取り入れ始められています。例えば、ドローンを使ったサンゴ礁のモニタリングでは、空撮画像を解析することで損傷の状況を詳細に把握できるようになりました。また、VRやAR技術を活用したサンゴ礁の可視化も試みられており、研究や教育、啓発活動に役立てられています。

さらに、沖縄の研究機関では、熱帯・亜熱帯地域のサンゴに適した種の探索や、遺伝子レベルでの特性解明が進められています。この成果を活かし、温暖化への耐性が高いサンゴ種の移植や、新規の増殖手法の開発が期待されています。科学と伝統が融合することで、サンゴ礁保護の新たなステージが切り開かれつつあるのです。

沖縄から発信する平和の願い

太平洋戦争での苛酷な経験から、沖縄には根強い平和願望が存在しています。戦争の傷跡が今なお残る一方で、沖縄から発信される平和のメッセージは、世界の人々に大きな影響を与え続けています。基地問題を抱えつつも、平和的解決を目指す姿勢が貫かれています。

戦争の傷跡と平和祈念公園

沖縄本島南部の糸満市にある「平和祈念公園」は、第二次世界大戦の悲惨な沖縄戦の犠牲者を追悼する場所です。ここには、戦没者の名前が刻まれた祈念の碑が立てられ、絶えることなく手を合わせる人々の姿が見られます。

園内には、当時の状況を伝える展示物も数多く残されています。家族を失った遺児の手記、被爆者の体験記、そして戦闘で使用された武器や軍装品などが陳列されています。こうした展示物は、戦争の惨状を次世代に伝え、「二度と戦争を起こしてはならない」という平和への願いを後世に継承していく役割を担っています。

非核平和運動と基地問題

沖縄では、長年にわたり反核平和運動が展開されてきました。非核三原則の堅持や核兵器廃絶への働きかけ、平和教育の充実などに力が注がれています。特に、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受け、平和運動の高まりが顕著になっています。

一方で、沖縄には依然として米軍基地が多数存在しています。新基地建設計画撤回や、基地の県外移転を求める声が根強く上がっています。また、基地周辺での事件・事故や環境破壊の問題も指摘されています。基地と地域社会の共生を求める動きが活発化する中、平和的解決へ向けた議論が続いています。

世界へ向けた共生と調和のメッセージ

沖縄は、他者との共生と調和の大切さを説く非暴力の精神である「千手理し」を育んできました。この思想は、異なる文化や価値観を受け入れ、寛容な心で対話を重ねることの重要性を説いています。

2022年、ウクライナ危機の深刻化を受け、「非暴力と対話による平和的解決」を訴える声明が発せられました。この声明では、千手理しの精神に基づき、武力に訴えることなく危機を収拾すべきことが強調されました。このように、沖縄から発信される共生と平和の願いは、世界の紛争地域に向けられています。

このように、沖縄からは戦争の悲惨さを伝え、非暴力と対話による平和な世界の実現を訴える力強いメッセージが発信されています。その平和を希求する精神は、この島に刻まれた歴史の軌跡から生まれたものです。